Dosier: Poesía, poéticas y estéticas de la canción popular

Contenido principal del artículo

Resumen

El estudio de las relaciones entre lo musical y lo literario implica estar conscientes de la complejidad de abordar objetos de estudio que muchas veces escapan a las convenciones de las disciplinas involucradas. La letra de canción como punto de reunión entre lo textual-poético y lo sonoro-musical y performativo-vocal parece desafiar las ideas de pertenencia disciplinar en tanto puede ser entendida como una medialidad autónoma que participa de lo literario, de lo musical y lo performativo, pero que no se limita de forma unívoca a ninguna de estas disciplinas para completar su sentido, ni tampoco para abordar su análisis. Como indica Florencia Garramuño (2015) “Algunas transformaciones de la estética contemporánea propician modos de organización de lo sensible que ponen en crisis ideas de pertenencia, de especificidad y de autonomía” (13).

Es precisamente esta puesta en crisis de la idea de pertenencia, la que permite pensar la letra de canción como una medialidad autónoma, o como mencionara Juan Miguel González Martínez (1999) desde la semiótica musical, como un fenómeno heterosemiótico, es decir, como una realidad artística de naturaleza múltiple donde confluyen los códigos semióticos del texto y de la música pero creando una tercera realidad, que ya no está supeditada a los marcos semióticos en que tiene su origen, sino que requiere el establecimiento de un enfoque teórico-metodológico interdisciplinario para su análisis.

Si bien la letra de una canción puede destacar por su “literariedad” o su “poeticidad”, no depende exclusivamente de su dimensión escrita para completar su sentido. Tampoco su conexión literaria más próxima, la poesía, depende únicamente de su textualidad para ser abordada, puesto que más allá de metaforizar románticamente la calidad de un poema bajo adjetivaciones como “el canto o la música de la poesía”, efectivamente los textos poéticos contienen una dimensión sonora dada por el nivel fonológico compuesto por cláusulas rítmicas, entonaciones, pronunciaciones y, en el caso de la poesía métrica, metro, rima y figuras literarias que afectan su sonoridad.

Por otra parte, si pensamos que para abordar la letra de canción solo es necesario recurrir al ámbito musical y que solo en la dimensión sonora se expresa su sentido, caemos en un reduccionismo que deja de lado la riqueza semántica y sintáctica que proviene de la dimensión textual. Más complejo aún es el escenario metodológico cuando abordamos creaciones artísticas que surgen en zonas híbridas entre los márgenes disciplinarios como, por ejemplo, las musicalizaciones de poemas o la poesía sonora. A esto se suman, además, las implicancias de la recepción sensorial, psicológica e intelectual de la música, como señala Jean-Luc Nancy (2013), para quien la escucha musical implica una disposición sensible del oyente que opera en conjunto con una disposición composicional de orden intelectual que le permite aprehender de manera más abarcadora el contenido y el significado de una obra (279).

Por otra parte, las nociones de poéticas y estéticas de la canción popular nos permiten establecer relaciones con otras dimensiones en que lo musical y lo literario se encuentran y están insertos, como los contextos sociales, políticos y culturales. En este sentido, cobra especial importancia la exploración de la cooperación entre poesía y música en la conformación de nuevas formas y géneros tanto musicales como poéticos, la manera en que las poéticas musicales ilustran identidades colectivas en sus territorios, siendo influidas e influyendo en el ethos que define a sus culturas y expresando la fricción, y muchas veces el descontento, entre la expresión artística y las políticas sociales y económicas dominantes.

En este contexto, el presente dosier crea un espacio para abordar la relación entre la canción popular, la poesía y las poéticas y estéticas musicales, mediante distintos enfoques y metodologías que, tomadas en conjunto, ofrecen una imagen de las complejas interacciones entre lo musical, lo performativo y lo textual-literario en el contexto contemporáneo. Al hacer uso de múltiples conceptualizaciones de lo que define el marco discursivo de estas creaciones, este dosier explora una serie de manifestaciones poético-musicales y letrísticos de distintas tradiciones, problematizando de manera crítica la relación de estas creaciones con la actualidad, la memoria histórica y las particularidades socio-políticas de sus territorios. Este dosier ha recogido artículos con diversos enfoques y planteamientos teóricos, que se enfrentan a la canción popular en toda su amplitud, pero siempre desde el enfoque requerido por el texto musical-letrístico mismo.

El dosier comienza con el artículo “‘El dolor, el Magnífico’: Fito Páez y la tristeza en el rock argentino” de Mara Favoretto, que explora la teoría del “topos del triste” desarrollada por Melanie Plesch, destacando el concepto de “pena extraordinaria” como un elemento recurrente en la literatura y la música argentinas. El artículo propone que este sentimiento se manifiesta no solo en el folklore y el tango, sino también en el rock argentino, especialmente en las composiciones de Fito Páez. Las letras de Páez reflejarían diversas formas de tristeza y modos de enfrentarla, creando un espacio musical para la expresión y transmisión de emociones profundas. Según la autora, Páez demuestra cómo el rock puede abordar experiencias humanas difíciles y transformarlas en expresiones poéticas resonantes.

Asimismo, Favoretto propone que las canciones del músico rosarino encapsulan y perpetúan la tradición de la pena extraordinaria, ofreciendo una forma única de conexión emocional y cultural en la identidad nacional argentina. Además, articulando algunos postulados de las teorías del afecto el artículo también examina cómo las canciones de Fito Páez abordan el dolor privado, el dolor público y el dolor social e histórico, y da cuenta de cómo la influencia de Páez en el rock argentino y en la cultura argentina en su conjunto es profunda y estructurante, para concluir que su obra no solo ha renovado el lenguaje musical de su país, sino que ha contribuido activamente a la configuración de una sensibilidad colectiva atravesada por la memoria, la pérdida y la esperanza.

El segundo artículo “Oralities and musicalities in dialogue: Kalfu and the musicalization of the Mapuche poetry of Elicura Chihuailaf” de Gabriel Meza, analiza la musicalización de la poesía de Elicura Chihuailaf realizada por el grupo chileno Kalfu. Para el autor, la musicalización de Kalfu representa la culminación de un proceso dialógico entre oralidad y musicalidad en tres etapas: primero, la oralidad y musicalidad de la tradición oral mapuche a la que pertenece la poesía de Chihuailaf; segundo, la textualización de esa oralidad en la obra poética del autor, donde se fusionan su voz personal y la herencia ancestral; y tercero, la reconfiguración sonora de estos elementos a través de la musicalización de Kalfu, que establece un diálogo intercultural y multilingüe entre mapudungun y español.

El artículo examina cómo esta musicalización abre un espacio intermedial que une la palabra hablada, escrita y cantada, reflejando tanto la tradición Mapuche como las particularidades de la voz poética de Chihuailaf, resaltando la función de la música como puente entre culturas y tradiciones. En este contexto, Kalfu no solo adapta la poesía de Chihuailaf, sino que también potencia su dimensión sonora y polifónica, integrando diversas voces y géneros musicales que reflejan la cosmovisión mapuche y su interculturalidad con la cultura chilena. Desde esta perspectiva, la musicalización que realiza Kalfu configura un espacio donde convergen tradiciones, lenguajes y expresiones artísticas, dando lugar a una nueva forma de resignificación y circulación sonora de la poesía de Chihuailaf que, a su vez, dialoga e interviene en la tradición poética y musical chilena.

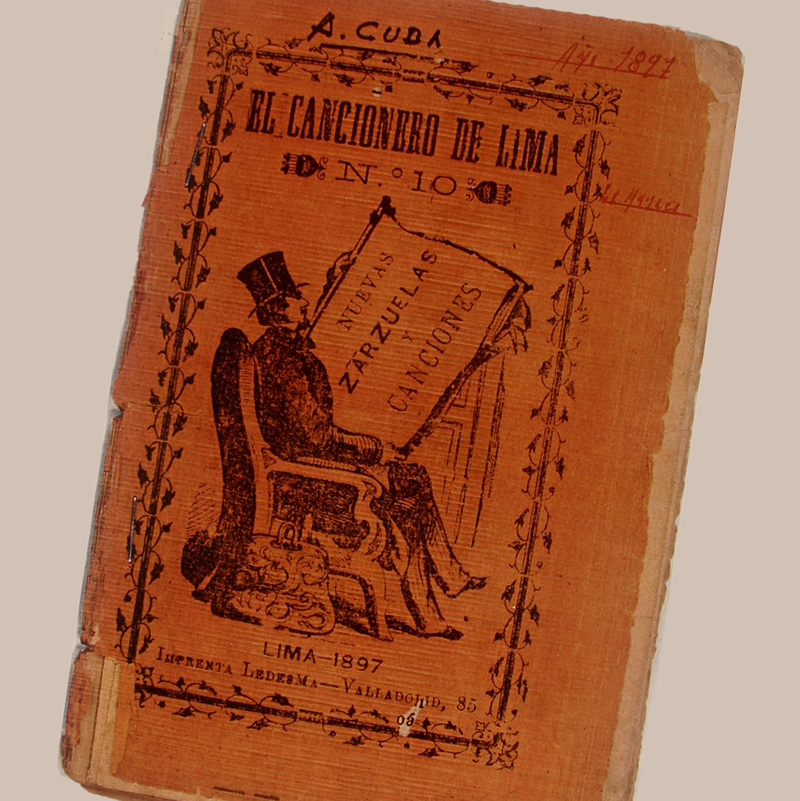

En tercer lugar, Fred Rohner presenta el artículo “Leer, copiar y crear. Estrategias poéticas en la composición de valses de la Guardia Vieja”, donde se aborda la canción popular peruana mediante un novedoso estudio de los procesos de apropiación literaria presentes en los valses de la Guardia Vieja que revelan una relación compleja entre lectura y creación, donde la musicalización de poemas no se limita a reproducir textos, sino que implica intervenciones de mayor complejidad creativa, como adaptaciones métricas, léxicas y estructurales. Rohner presenta varios ejemplos de canciones que intervienen en los textos poéticos que los inspiran, entre ellos, el caso del vals “María” ejemplifica esta dinámica a través de múltiples versiones que dialogan con un poema de Juan de Arona, mostrando cómo músicos, compositores y otros segundos autores resignificaron y transformaron el material literario, convirtiéndolo en obras autónomas.

Esta práctica refleja una circulación activa y directa de la poesía culta entre los compositores de música popular, que desarrollaron un sistema literario alternativo al canon oficial, validando y recreando modelos poéticos en el ámbito popular. La oralización de estos textos, su adaptación a distintos contextos sociales y su difusión en espacios colectivos contribuyeron a transformar el discurso literario, superando la noción de plagio y evidenciando una autoría compleja que integra producción, circulación y consumo. Con esta perspectiva, Rohner nos invita a repensar la relación entre valses y poesía modernista, destacando la necesidad de estudios críticos que reconstruyan las versiones textuales y su historia, ante el renovado interés en la canción criolla tradicional.

El cuarto artículo “‘I'm telling you things nobody wants to hear’: Pablo Chill-E, Chilean trap & música urbana between material excess and urban realism” de Israel Holas, explora la carrera del artista chileno de trap y música urbana Pablo Chill-E, y cómo su obra refleja las contradicciones del Chile contemporáneo. El autor propone y desarrolla esta contradicción evidenciando que, por un lado, Pablo Chill-E critica ferozmente el presente neoliberal chileno, caracterizado por la desigualdad y la corrupción, pero por otro, su música también glorifica el emprendimiento individual y el consumo materialista, lo que se alinea con el “realismo capitalista” acuñado por Mark Fisher. El artículo destaca cómo el trap y la música urbana han pasado de los márgenes geográficos y socioeconómicos a convertirse en el centro del consumo de la cultura pop en Chile. En este sentido, Israel Holas propone que la música de Pablo Chill-E combina una estética materialista de exceso con un realismo urbano visceral que revela las fallas del experimento neoliberal chileno y da voz a los marginados. El artículo también analiza cómo el trap y la música urbana en Chile están íntimamente ligados a la periferia urbana de Santiago y a las economías ilegales del mercado negro, lo que intensifica la idea de contradicción como elemento estructurante de su poética y estética. Finalmente, el artículo argumenta que la música de Pablo Chill-E, a través de sus múltiples niveles discursivos, ofrece una poética de crítica social del modelo socioeconómico chileno, destacando la violencia, la falta de oportunidades, la marginación social y la corrupción generalizada, mientras que ostenta una estética que exalta el exceso materialista y el potencial económico del trap y la música urbana como vía de escape a la marginalización.

El último artículo de este dosier, titulado “Los Bunkers: Neoliberalismo y postmodernidad en las canciones ʽSabes que…ʼ y ʽDeudasʼ” de Julio Uribe, dedica su mirada a esclarecer cómo la banda chilena Los Bunkers utiliza su música para articular una crítica profunda y poética frente al impacto del modelo neoliberal en la sociedad chilena post-dictatorial. Analizando las canciones “Sabes que…” y “Deudas”, se muestra cómo Los Bunkers construyen narrativas que reflejan las experiencias y problemáticas cotidianas de la clase trabajadora: la precariedad económica, el abandono social de los adultos mayores, la trampa del endeudamiento, entre otros, utilizando un lenguaje lírico abierto a múltiples interpretaciones. Además, se destaca la forma en que Los Bunkers integran códigos poéticos y una musicalización que potencia la conexión emocional con su audiencia, convirtiendo sus canciones en espacios de denuncia cultural que cuestionan la normalización del consumismo, la competencia y la desregulación económica en Chile. El artículo también explora la dimensión simbólica y audiovisual de sus videoclips, mostrando cómo estos enfatizan la crítica social comunicada en las letras de las canciones, posicionando a la banda como un referente en la expresión de las tensiones sociales de fines del siglo XX y principios del XXI.

Para concluir basta mencionar que como editores nos complace presentar este dosier y a las voces reunidas en él, pues da cuenta del trabajo interdisciplinario e interprofesional que poco a poco se está haciendo más visible entre académicos de ámbitos como la musicología, la literatura y otras áreas afines que tienen por objeto de estudio en común la canción popular. Por lo mismo, agradecemos a revista Contrapulso por la acogida de este trabajo y esperamos que a través de este dosier los lectores puedan sentirse motivados a explorar nuevas formas de aproximarse a la complejidad y riqueza creativa de la canción popular en sus diversas conexiones con otros contextos y disciplinas.

Descargas

Detalles del artículo

Esta obra está bajo una licencia internacional Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0.